そもそも「製造原価」とは?小規模製造業向け基礎解説

原価管理の重要性はよく耳にするものの、そもそも『原価とは何か?』を正確に説明できる人は意外と少ないかもしれません。

特に小規模製造業では、日々の仕事をこなす中で、原価について深く考える機会は多くないのが実情です。

原価計算の計算方法には、標準原価計算、実績原価計算、全部原価計算、直接原価計算、個別原価計算等、様々な種類があることも「原価」を難しくしている要因かもしれません。

しかし、正しく収益性を分析するには、なんらかの方法で原価の構造を正しく理解することが不可欠です。

この記事では、小規模製造業向けに『原価』の基礎をわかりやすく解説していきます。

中小製造業向け収益管理実践ガイドにも詳細を記載しています。

目次

製造原価とは「製品をつくるためにかかったすべてのコスト」

製造原価とは、簡単に言えば『製品やサービスを提供するために直接かかった費用』のことです。

製造業の場合、材料費、外注加工費、作業工数(労務費)、機械設備の減価償却費などが含まれます。

つまり、何かを生み出すために使ったお金と時間のすべてが製造原価と考えられます。

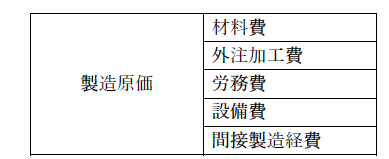

製造原価を構成する主な要素

製造原価は、大きく次の5つで構成されることが一般的です。

1. 材料費:製品を作るために使う部品・材料の購入費用

2. 外注加工費:製品の一部を外部に依頼する場合の加工費用

3. 労務費:現場作業員の労働時間に基づく人件費

4.設備費:製造機械の減価償却費

5.間接製造経費:工場の光熱費・間接部門の人件費など

なぜ製造原価を正確に把握する必要があるのか

製造原価を正確に把握しないと、適切な見積金額を設定できません。赤字覚悟の安売り受注をしてしまったり、逆に相場より高すぎる見積で失注したりと、営業活動にも大きな影響を及ぼします。

また、どの工程でコストがかかりすぎているかが見えなければ、改善の打ち手も打てません。製造原価の『見える化』は、収益を考慮した営業戦略や経営戦略を立てる上でも重要です。

実際の小規模製造業では原価計算をどう行うべきか

正確さはある程度必要ですが、大企業のように厳密な原価計算をする必要はありません。というより、大企業のような厳密な原価計算を行おうとすると、原価管理の専門の担当者が必要になります。

あくまで管理会計のために原価計算をするので、ある程度の精度があればよいと割り切ることが重要だと考えます。

まずは、案件ごと・製品ごとに「材料費+外注費+工数コスト」がいくらかかっているかを把握することから始めましょう。

たとえば、ある製品1個を作るのに、材料費5,000円、外注費2,000円、工数2時間(@3,000円)なら、単純原価は13,000円となります。

これに適正な粗利を上乗せして、見積金額や販売価格を設定するイメージです。

中小製造業での原価計算についての考え方は以下をダウンロードしてご確認ください

まとめ:「利益は製造原価を知ることから始まる」

製造原価とは単なる数字ではありません。会社の利益を生み出すための土台であり、経営の羅針盤です。

小規模製造業にとって、まずはシンプルに『自社製品の原価』を把握すること。そこから見積精度を高め、儲かる仕事を見極め、利益を積み上げていくことが可能になります。

感覚ではなく、数字に基づいた経営を始める第一歩として、できるところから原価管理に取り組んでみてください。

FactoryAdvanceは小規模製造業の方でもシンプルな仕組みで個別案件の原価計算を行え、収益管理ができる仕組みです。

投稿者プロフィール

- 株式会社イーポート代表取締役 ITコーディネーター/キャッシュフローコーチ

- FactoryAdvanceの開発販売を通して製造業の収益改善・DX推進に貢献したいと思っております。中小製造業の企業価値を高めるプラットフォーム「FACTORY SEARCH」の運営も行っています。プロフィールはこちら

最新の投稿

- 2025年11月30日「製造業X」とは?中小企業が直面する変化と勝機

- 2025年7月3日中小製造業のためのデジタルマーケティング入門

- 2025年6月15日今日から使える!中小製造業のChatGPT・Gemini活用術7選

- 2025年5月28日焼入れ専門業に最適な生産管理システムとは?